熱門關鍵詞:

出品|虎嗅ESG組

作者|王靜

編輯|袁加息

頭圖|視覺中國

本文是#ESG進步觀察#系列第039篇文章

本次觀察關鍵詞:可持續包裝、循環經濟

環保袋只用一次,還能算環保嗎?

早些年活動周邊的帆布袋會被稱為環保袋,現在五花八門的包裝袋也被冠以“環保袋”的名頭。

最近兩三年,商超外賣一個非常明顯的變化是,原先很常見的一次性透明塑料袋越來越少了,取而代之的是儀式感滿滿的開袋儀式。

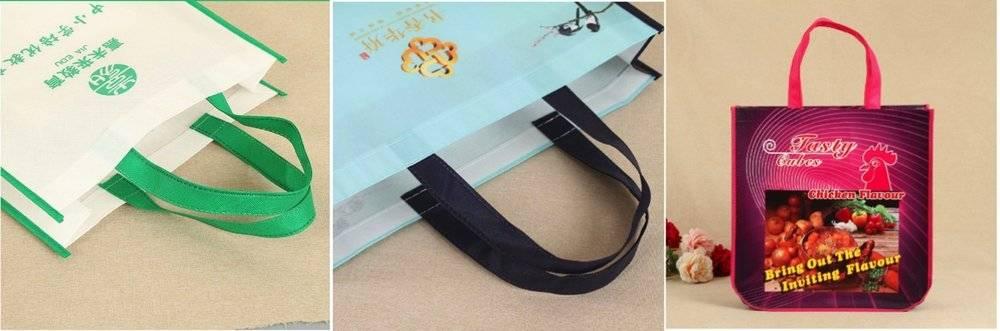

如今的購物袋看起來精致又結實耐用,主要是因為用了無紡布這一新材料,也會被稱為無紡布環保袋。有時候,過度包裝也讓人生出負罪感,到底如何處理是好。改造外賣袋順勢成了一部分消費者的新愛好,這和“環保”關系不大,更多是成年人想變成手工達人的小心愿。

塑料袋這番改頭換臉背后,是一個蟄伏20年的“新興”行業,他們以為終于等來了風口。很多人趁勢涌入,渴求締造下一個造富神話。

蜜雪冰城外賣袋改造成車頭包,外賣圖案和車頭很應景 | 圖片來源:小紅書用戶@如意如意隨我心意

真偽難辨

無紡布袋時興起來,緣于“史上最嚴禁塑令”。2020年1月,國家發展改革委、生態環境部聯合發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,要求商超和餐飲打包外賣服務到當年年底停止使用不可降解塑料袋。

傳統塑料袋要逐漸退出市場,但是商家依然需要替代品。于是,理論上能夠重復使用的無紡布袋漸漸成為主要替代品之一。

一個容易望文生義的事實是,無紡布不是“布”袋,實際上是不可降解的塑料制品。虎嗅咨詢一位無紡布網店賣家時,對方表示,外賣包裝多選用PP(聚丙烯)無紡布。PP是合成塑料的主要聚合物成分,在自然環境中,其降解過程和傳統塑料袋一樣緩慢。英國環境署公布早些年的一項研究結果顯示,無紡布袋至少需要重復使用11次,才能彌補它帶來的污染。如果用它來作為一次性使用的袋子,只會造成更嚴重的環境影響。

無紡布袋似乎成了“禁塑令”的漏網之魚。其根本原因在于,在這之前“非織造布購物袋”沒有相應的國家標準,一直執行的是行業標準FZ/T 64035-2014《非織造布購物袋》,根據國際標準分類法(ICS)屬于“紡織產品-其他紡織產品標準”類別。換句話說,無紡布歸屬紡織行業,而非塑料化工行業,暫時處于塑料監管盲區,是“合法塑料”。

上海市消保委聯2021年發布的《長三角禁限塑新規消費側研究報告》顯示,近三成的無紡布環保袋被用作垃圾袋,42.6%的受訪者表示因為它“質量差”、“難看”而不會在外使用。

無紡布袋不大能好好地再次利用,這是因為商超外賣打包袋對承重、防水等功能性要求并不高,商家為了節省成本,定制的無紡布袋通常比較輕薄,工藝質量相對粗糙,很難多次使用。

理論上,厚度越厚的無紡布,也才越有可能重復使用。實際上,無紡布袋變成了上有政策,下有對策的招數。商家縮減成本后,無紡布袋通常也就只能用一次,它很難劃為傳統塑料袋的理想替代品。隨著無紡布袋出現頻率越來越高,它潛藏的環境影響逐漸被更多人和監管部門關注起來。

海南是政策監管上走在前列的地區,已經禁止生產銷售使用超薄無紡布購物袋。今年年初,海南省生態環境廳發布《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料制品名錄》的公告,自2023年7月1日起,禁止生產銷售使用<100g/㎡非織造布購物袋。

100g/㎡無紡布厚度參考

也就是說,海南的監管辦法是只允許厚無紡布袋的使用。地方政策已經不再把無紡布袋視為單純的紡織用品,開始監管它作為塑料化工原材料的環境影響。

在正式公告發布前,政策曾考慮過限制克重是120g/㎡。對此,美團在征求意見采納情況表中表示,將非織造布購物袋標準提高至120g/㎡以上會使成本大幅上升且會造成資源浪費,認為克重大于60g/㎡即可滿足承重需求并能完全重復使用。60g/㎡的無紡布袋是很輕薄的,大概率還是用于一次性的用途。所以,100g/㎡可能是海南政府綜合考量后,最適合當下市場的厚度。

從左至右依次為80g/㎡、100g/㎡和120g/㎡厚度(僅供參考)

購物袋變環保這個老大難問題,不是孤立的調整包裝材料、增加厚度就能解決,使用方法和用途等等都得綜合考慮進去。這遠比公眾認知的復雜許多,實現起來挑戰也大得多。

河南龍都天仁生物材料有限公司(以下簡稱“龍都天仁”)是美團青山計劃最早合作的一批綠色包裝商家,為美團提供生物降解外賣用包裝袋。龍都天仁董事長阮劉文告訴虎嗅:“如果無紡布袋能夠反復使用,是值得推廣的。如果把它作為一次性產品使用,實際上也是對資源的浪費。”他認為外賣行業用無紡布袋不是很合適,如果里面有污漬,現在很少有人會洗干凈再使用,重復使用需要技術把控。

擺脫塑縛是一家專注于推動解決塑料污染的機構,他們和虎嗅分享了一個更為直觀的例子:“無論‘環保袋’的材質是什么,只要是用完即棄的一次性模式,就不能算是真環保。即使你使用了生態環保棉麻制作成的布袋,只使用一次就丟棄,帶來的環境負擔也是遠超一次性塑料袋的。”

等風來

那無紡布袋之外還有更好的塑料袋替代品嗎?

“禁塑令”公布后,“生物降解塑料袋”似乎站到了政策風口上,快速擴張,出現在大眾視野里。

相比傳統塑料袋,它主要在于環境優勢:緩解土地資源浪費,碳排放和能源消耗更少,雖然這也在業內存有一些爭議,PLA和PBAT是目前可降解塑料中最常使用的材料。從長遠來看,這個轉型方向應該是靠譜的。

部分較為常見的塑料

實際上,早在10年前,已有政策鼓勵補貼生物降解塑料發展。

2014年,在河南省濮陽市南樂縣政府的扶持下,從江蘇省引進了龍都天仁。

他們本來只是想在南樂縣建立生產基地,過去了發現,南樂縣建設有國家生物基材料產業園,是行業內為數不多的全生物基產業園。這意味著,當地政府很重視。因此,行政效率很高,龍都天仁2014年簽約,2015年下半年就投產了。

產業園被國家確定為河南全省唯一重點扶持的示范性生物基產業集群。依靠產業園內的集聚效應,他們很方便和上游同行聯動合作。

第一次聽到南樂縣的人,會下意識問一句“這在哪里”,這個問題對阮劉文也不例外。他和虎嗅說起:“它實際上是位于三省交界的地方。”南樂縣向北十幾公里到河北,向東十幾公里到山東,500公里之內還能覆蓋京津,是做內銷非常合適的一個地方。

河南省濮陽市南樂縣地圖

龍都天仁創業團隊全員江蘇人。政策、產業鏈和地域聯合的協同優勢,最終吸引他們把總部搬過去了。

放到現在,生物降解塑料在國內仍然算一個相對小眾的產業。遠在2004年,阮劉文就已經入行了。從他從業到第10個年頭,這個產業一直沒發展起來,產品也賣不出去。2015年左右,阮劉文很猶豫,還要不要繼續在這行干下去了。

“如果沒有這個的話,我們企業可能到現在也撐不下去了。”他指的是2015年拿到了2000多萬元研發資助,龍都天仁成為國家發改委生物基材料專項實施單位。這筆錢給了龍都天仁挺大的信心和鼓勵,國家支持生物降解行業,這行還是有發展前景的,把在“生死”邊緣的企業拉回來了。

發改委、財政部決定自2014年起聯合組織實施生物基材料專項,公開招標鼓勵小企業能將生物基材料產業化發展。阮劉文說道:“政府有時候還是比較高瞻遠矚的,咱們只看到禁塑令,但提前好幾年他們已經在鼓勵產業發展,然后再搞禁塑令,一步一步地推進。”

實際上,龍都天仁從來都不是那種成功學樣版的明星創業公司。回過頭看,阮劉文感慨“做得太早了”。當時國內市場尚未有“雙碳”、環保的概念,做出來根本賣不出去。

直到2020年“禁塑令”之前,他們的營收主要依靠外貿出口。在過去20年里,這套商業模式印證了中國制造業上無數的財富故事。

當年從中央到地方的“禁塑令”,似乎釋放出巨大的政策紅利信號。天風證券數據曾顯示,政策全面落地后,僅外賣、快遞、農膜三個領域的需求將達到154.53萬噸,對應可降解塑料市場規模約270億元。另外,據說市場消費量每年能達到1500萬噸。許多企業涌入可降解塑料行業,大家感覺風口來了,研發和資本也都進來了。

龍都天仁也是在2022年1月,首次進行融資,中原聯創基金對公司制品業務增資3000萬元。阮劉文說:“我們之前也不是沒考慮過(融資),一部分是因為自己有造血功能;此外,也是因為行業沒發展起來,融資拿到錢擴大規模沒什么意義,賣不出去,存量比較小。”

雖然預期1500萬噸需求量是有理論依據在背后作支撐,到目前為止,已經投產的PBAT原材料產能就超過了200萬噸,但國內真正的市場需求不超過20萬噸。按阮劉文的話說:“我們這個行業運氣比較差,禁塑令出臺的時候正好碰到疫情。”疫情解封后可能70%-80%入局的企業都倒閉了,需求遠未達到大家預想中的盛況。

事實上,市場并沒有起來。在阮劉文看來這行目前不算紅利期,更像個陷阱。“大家都在等真正的風口,等風來,等一個機會。”

于是,新領域的價格競爭比研發競爭來得更早。一方面是供大于求,企業亟需活下去;另一方面是生產可降解塑料袋沒什么技術門檻。

阮劉文預計未來能夠活下來的企業可能不超過10家,龍都天仁如果不在10家里面,或許是下一個倒閉的企業。畸形的內卷生態倒逼他們進行整體轉型,在產業鏈更上游的業務上提升研發能力。

大家集中競爭的業務主要是全降解改性樹脂和生物降解制品兩塊,技術含量相對比較低,再往上的乳酸(PLA)原料樹脂最考驗研發能力。目前國內對聚乳酸的研究應用還處在起步階段,生產收率水平還比較低。生產聚乳酸過去一直是產業鏈上斷鏈的點,主要從國外進口。產業遭遇原材料“卡脖子”后,面臨技術瓶頸,企業不得不自研。

龍都天仁正在將重心轉移到如何生產出高性價比的聚乳酸上,不僅是可以生產出原料,還要低成本、產業化地生產出來,從而能在國際市場上具有市場競爭力。

提升研發能力需要更多的人才,龍都天仁這兩年與央企、國企專業機構協同研發。它和中化學東華天業結成戰略聯盟,在研發、供應鏈等方面全面合作;和東華科技成立聯合研發小組,共同進行5000噸級聚合試驗。阮劉文的感受是,原本各探索各的,合作后發現有些難題在對方那里就是個小問題,迅速便能解決。

變化發生地悄無聲息,市面上的生物降解塑料袋和傳統塑料袋的差別越來越小,區別兩者最靠譜的方法是看產品信息。虎嗅詢問過北京市朝陽區一家奈雪的茶服務員,對方并沒有意識到店內的包裝袋換成了可降解,認為一直是同一款。

2022年6月,由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會制定并發布《生物降解塑料與制品降解性能及標識要求》(俗稱“雙J”標識)正式實施。這是國內首個關于生物降解塑料制品的標識要求,該標準要求生物降解塑料制品應該包括文字標識如材質、降解環境條件等信息,圖形標識為帶箭頭循環圈、雙“J”(降解拼音首字母)。在擺脫塑縛看來:“新國標的標準說明是比較清晰的,但作為一個推薦性標準,不具備強制性,同時生產商還可以依據其他要求更低的可降解塑料的國家標準,‘雙J’標識對規范生物降解塑料市場能起到多少作用,是不能保證的。”

大公司們的身影也出現在新國標制定、制品生產銷售中。阿里最新的ESG報告中特別提及,2023 財年,盒馬作為首家且唯一的商超企業參與了新國標的指定。美團外賣、京東、永輝超市都是龍都天仁的客戶。根據我和周圍人的小范圍觀察,盒馬、美團外賣、奈雪的茶以及一些本地餐飲外賣都將包裝袋換成了帶有“雙J”標識的生物降解袋。不過有行業人士透露,大家總體用的還是比較少,主要是在大城市做試點。

部分企業使用的帶有“雙J標識”的生物降解袋,其中美團外賣降解袋生產商為天仁生物。(從左至右,從上至下依次為:美團外賣、盒馬鮮生、奈雪的茶、隆延茶鋪) 圖片來源:作者拍攝

驅動力的博弈

大公司們率先嘗試生物降解塑料袋,所以它是傳統塑料的最佳替代方案嗎?

不一定。

在可降解塑料中,細分有多種類型(前文表格中的PBAT、PBS、PLA、PHA都是),但在專家學者眼中,只有生物降解塑料是真正的“可降解”,它能在一定條件下降解成為二氧化碳和水。但是“一定”的條件依然苛刻,比如要工業堆肥,但目前國內缺乏配套設施;比如在某些自然環境下(如淡水或海洋)無法實現降解。

清華大學聯合中國石化發布的《可降解塑料的環境影響評價與政策支撐研究報告》指出,廢棄可降解塑料制品絕大部分流向焚燒和填埋,只有0.001%能夠堆肥降解。

擺脫塑縛認為,應從產品的全生命周期評估生物降解塑料袋是否具有環保效益,評估它在哪些場景里面應用能發揮其降解性能所帶來的環境效益。生物降解塑料在現有的城市居民日常生活中大規模推廣,是不合適的。因為該場景下固體廢棄物數量過于龐大,當生物降解塑料混在生活垃圾里,現有的城市垃圾處理系統既沒能力將其分揀出來也沒足夠多的工業堆肥設備處理。

不單是考慮替換方案的環境影響,另外一個必須考慮的影響因素是,經濟成本。

生物降解塑料袋目前價格還是比較貴的。阮劉文告訴虎嗅:“2011年龍都天仁創立時候,同樣一個袋子是普通塑料袋價格的5倍,現在大概是1.5倍以內。未來五年,1.2倍可能是極限價格。”

對終端商家而言,替換成生物降解塑料袋,能帶來什么好處。擺脫塑縛思考這背后的利益關系:“這樣的轉變能給商家帶來什么經濟方面的效益?它可能并不是短期就能夠呈現的。”

“其實也是政策導向的現狀,現在減塑并未很大力度去提高一次性塑料袋的成本。即使現在很多地方需要購買購物袋,許多消費者依然會為了方便購買,并不在乎這點錢。”

擺脫塑縛向我們進一步解釋道,生物可降解塑料目前在生活場景中應用由于不能實現完全降解,因此即使消費者、商家支付了更高的成本卻并沒有換來預期的環保效果,這種落差所帶來的經濟損失與潛在品牌風險應該得到盡早重視。而且,目前并沒有針對生物降解塑料袋末端處理的相關政策,所以并不是換了新塑料袋便能和有益于環境劃等號。

這意味著,商家并沒有很大的驅動力去做短期內“費力不討好”的轉變,占領主流消費市場的目前依然是一次性購物袋,走在前面的只是一些大公司。

擺脫塑縛觀察到,對很多有可持續生活理念的人來說,完全依賴自覺準備購物袋、不點外賣等方式去達到“不使用一次性塑料制品”是很難做到的,“外界不應期待消費者用薄弱的個體力量去推動系統改變”。

除了終極的“少用”和“重復使用”這兩個幾乎所有環境問題都可以套進去的萬能方法,還有更加針對性的改變方式嗎?有時候,萬能意味著是另一種偷懶。

在擺脫塑縛看來,不能一味指望產生廢棄物后再利用技術手段回收掉,回收只是一種補救的方式。消費品的包裝從設計時便進行簡化,或為消費者提供可自備容器的選項,或定位成耐用品以方便重復使用。

更富有愿景的設想是,確立國家級別的目標,不僅是減少塑料的污染,還要減少一次性塑料的生產。他們告訴虎嗅,期待政策謹慎推廣可降解塑料,科學評估可降解塑料在何種場景應用才具有環保效益,提高對重復使用模式的重視。

這與他們一直以來秉持的立場一致,主張從源頭減塑,推廣由政府或商家主導建立的包裝或容器重復使用模式,盡可能禁止或減少一次性塑料使用(包括生物降解塑料和無紡布)。

“禁限塑令”的效果,一直存在爭議。國家發改委曾發布過一份“限塑令”實施后的官方“成績單”,但是沒有第三方數據能佐證限塑令的有效性。2020年的“禁塑令”目前還沒有相關效果數據公布。至少現在看來,傳統塑料袋的替代產品貴,并且產品沒有那么理想。

政策不是改變的唯一方法,但的確是減塑目前最強有力的工具之一。大公司們會為了合規或是盈利去付出更多成本,“當經濟收益驅動力大于環保驅動力,會激發企業去開發更好的替代方案。”同時,他們有更大的能力去教育消費者,形成新的消費習慣。當整個系統改變了,消費者也跟著變了。

本內容為作者獨立觀點,不代表虎嗅立場。未經允許不得轉載,授權事宜請聯系 hezuo@huxiu.com

咨詢熱線

15225080030